自治体国際化協会シンガポール事務所は、フィリピンで開催された「Travel Madness Expo2019」(以下「TME 2019」)に参加し、JNTOマニラ事務所と連携してビジット・ジャパンブース(VJブース)において、訪日観光PRを実施しました。

TME2019は約4万人の来場者を誇る旅行博であり、世界各国のブースが設けられ、フィリピンの一般消費者向けにアピールする絶好の機会です。当事務所職員が現場で見たフィリピン訪日旅行市場の最新状況をレポートいたします。

1 TMEの概要

|

開催期間 |

2019年7月5日(金)~7日(日) |

|

開催場所 |

SMX Convention Center |

|

対象 |

一般消費者 |

|

入場料 |

75ペソ(約150円) |

|

来場者数 |

36,725人(2018年) |

|

VJブース出展団体数 |

14団体 |

2 まず行きたい地域は大阪と東京!

VJブースには、10時の開場と共に多くの方が訪れました。来場者は、日本旅行を計画中で詳細な情報を求めて来る人と、日本に行ったことはないがとりあえずゴールデンルートのパンフレットが欲しいという人に二極化していました。今回のブースは秋冬をテーマに、紅葉をイメージした装飾を施し、スキーリゾートを紹介したパンフレットを置いてPRしました。来場者からは、紅葉やスキーに特化した質問よりも、「大阪」や「東京」という単語が多く聞かれ、ゴールデンルートの根強い人気を実感しました。一方でリピーターからは、漫画を描く体験ができる場所はあるか、富士山の次はどの山に登るべきか、空港から目的地までの交通手段についてなど、具体的な質問も寄せられました。

VJブースでは、ポストカードに漢字で名前を書いてプレゼントするサービスや、日本の四季をイメージしたフレームでの撮影サービスも提供しており、終日列をなしていました。

〇フィリピンからの訪日旅客数の推移(出典:JNTOウェブサイト)

|

年次 |

2014年 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

|

訪日 旅客数 |

184,204人 |

268,361人 |

347,861人 |

424,121人 |

503,976人 |

|

前年比 増加率 |

+70.0% |

+45.7% |

+29.6% |

+21.9% |

+18.8% |

※フィリピン総人口 100,980,000人(2015年フィリピン国勢調査)

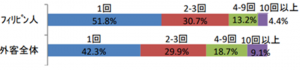

〇訪日回数(観光目的)(出典:観光庁「訪日外国人消費動向調査(2017))

フィリピンからの訪日観光客数は、近年では毎年過去最高記録を更新し続けており、2018年には50万人を超える規模となりました。リピーターも年々増加傾向にあり、2017年の観光庁の調査によると、リピーター数は全体の約5割まで増加しました。

3 興味があるのは「食」と「テーマパーク」!?

フィリピンにはミリエンダという間食の文化があり、人によっては1日に5回食事をするという人もいます。旅行先でもやはり「食」は重要な位置を占めているようで、ラーメンの写真に反応してパンフレットを手に取る人も多くいました。キリスト教徒が約9割を占めるフィリピンでは宗教上の食事の制約が少なく、東南アジアの中でも日本食をメインに売り出すには絶好の地と言えるのではないでしょうか。他には、USJやディズニーランドに行きたいという声も多く聞かれました。

4 自治体のPRについて

今回日本からは北海道、和歌山県、長崎県、沖縄県がブースを出展し、雪体験や世界遺産、教会、食などを売りに各地の観光PRを実施しました。

社会で活躍する女性が多いフィリピンでは、母が家計を支えているということも珍しくないため、女性(特に母)をターゲットにした売り込みをする自治体、クルーズ船の定期的寄港のためにクルーズ会社との連携強化を進める自治体など個性豊かなPRを行っていました。

5 今後のフィリピン市場の動向について

フィリピンからの訪日客数は近年急速に伸びてきており、その数はASEANでタイに次ぐ第2位になりました(2018年)。一方で、リピーターは48.2%と、タイの67.1%、シンガポールの60.8%と比較するとまだ少ない現状です。

フィリピンはキリスト教国であり、教会への関心が高く、食事上の制約が比較的少ないというASEANの他国とは異なる特徴があります。また、日本国内の在留フィリピン人は約27万人と全体の9.9%を占めています。ブースでも、家族に会いに日本へ行くので、そこで観光がしたいという声も聞かれました。これらの特徴を踏まえ、まだ知られていない地方の魅力を効果的にPRすることで、リピーター確保が期待されます。

当事務所では、引き続きASEAN諸国の訪日旅行市場最新情報を収集し、関係機関とも連携しながら地域の魅力を発信していきます。